《追悼緊急企画》R.I.P. DAVID BOWIE Part.2

2016/02/13

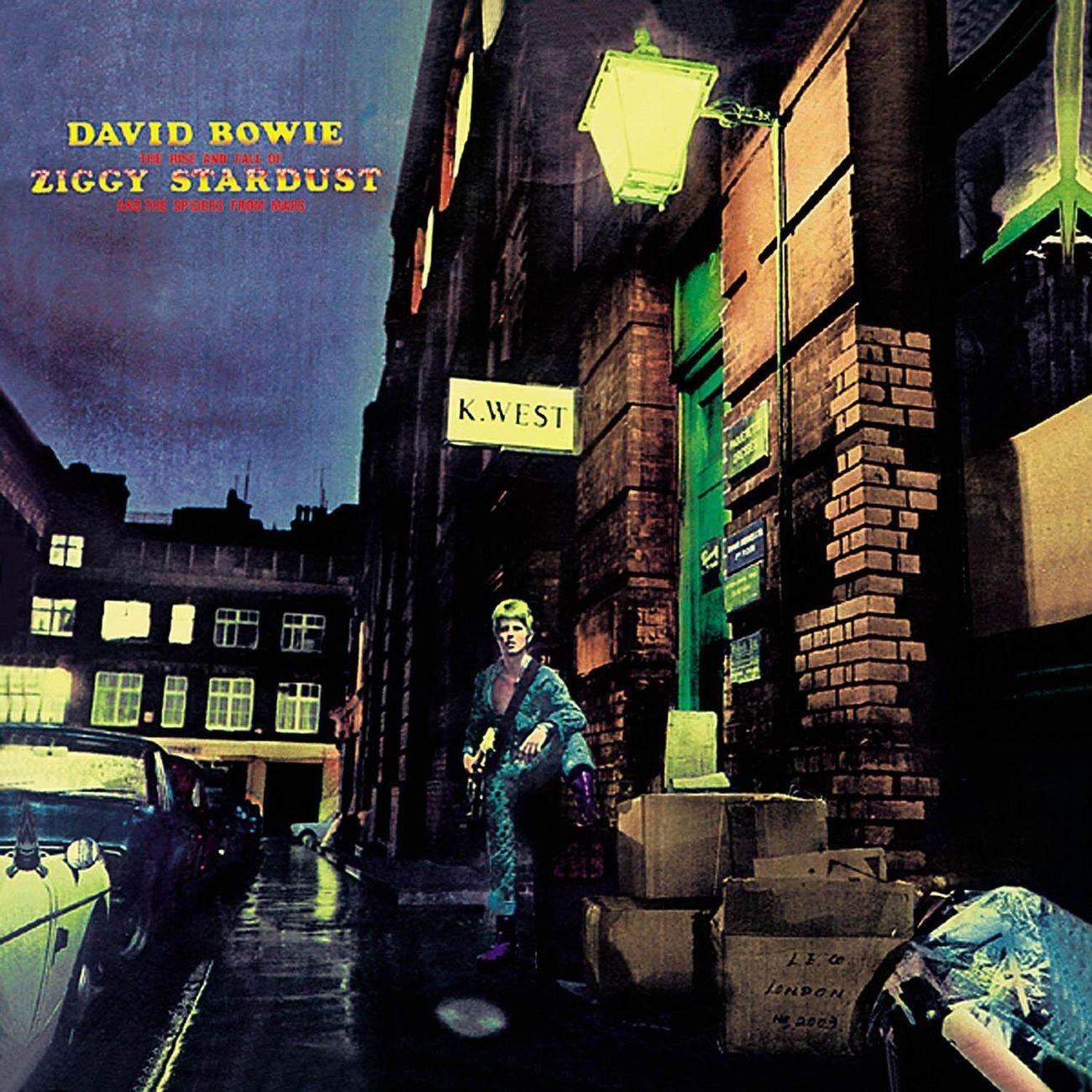

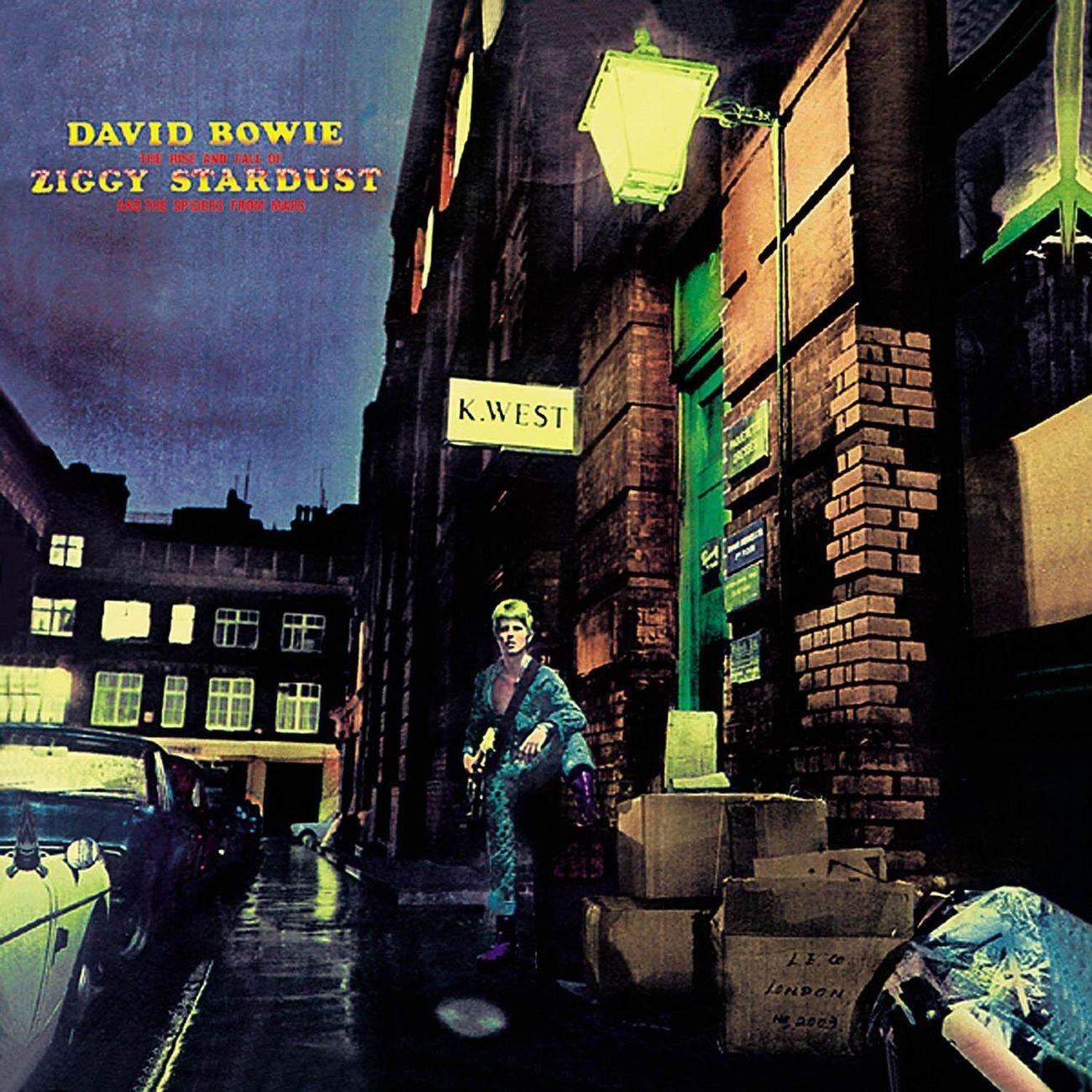

デヴィッド・ボウイが世界的な大スターになった契機、それは1972年に発売されたアルバム『ZIGGY STARDUST』と、その中で、もしくはステージでボウイが演じたジギー・スターダストというキャラクターの魅力に他なりません。ですがボウイは音楽家であり、演じたとは言え「音楽を通して」そのキャラを演じたわけです。その音楽は、もちろん激しいギターがかき鳴らされるグラム・ロックでした。

デヴィッド・ボウイが世界的な大スターになった契機、それは1972年に発売されたアルバム『ZIGGY STARDUST』と、その中で、もしくはステージでボウイが演じたジギー・スターダストというキャラクターの魅力に他なりません。ですがボウイは音楽家であり、演じたとは言え「音楽を通して」そのキャラを演じたわけです。その音楽は、もちろん激しいギターがかき鳴らされるグラム・ロックでした。

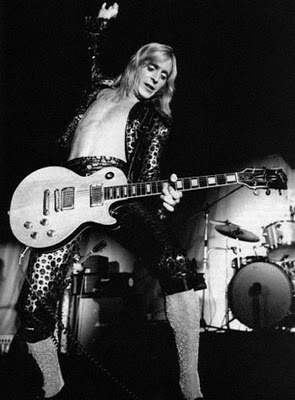

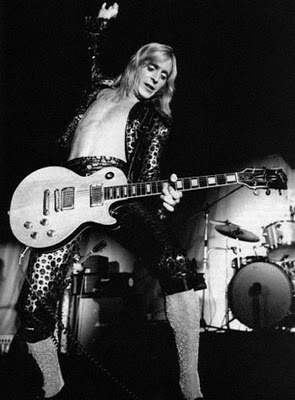

当時、ボウイ本人は主にアコギ(特に12弦)を、そしてごく稀にサックスを吹いたりもしますが、ギンギンのエレキギターはミック・ロンソンというギタリストによるものです。そこでここではそのミック・ロンソンのサウンドをおさらいしたいと思います。

当時、ボウイ本人は主にアコギ(特に12弦)を、そしてごく稀にサックスを吹いたりもしますが、ギンギンのエレキギターはミック・ロンソンというギタリストによるものです。そこでここではそのミック・ロンソンのサウンドをおさらいしたいと思います。

ただし、先に書いてしまいますが、もの凄いマニアックな話になります(笑)。もし「どこまでもその深みを探求するぞ」っていう覚悟がある方がいらっしゃるのなら、筆者の個人ブログ(http://thetonebender.blogspot.com)にて、そういうネタを大量に記載してありますので、そちらもご参照下さい。

前回も軽く触れましたが、ミック・ロンソンの使用機材を以下に列記してみます。

・ギター ギブソンLES PAUL CUSTOM(1968年製)。ほぼこれ1本でした。

・アンプ マーシャルMAJOR(1967年製の2インプット初期型モデル、通称PIG)

・エフェクター TONE BENDER MK1(ファズ)、イタリア製CryBaby(ワウ)、たまにマエストロ Echoplex EP3(テープエコー)

基本的にこれだけです。1972?73年の話ですから、時代的にそれほど沢山のエフェクターがあったワケでもなく、ある意味普通なセットアップとも言えます。ですが上述したように、すでにこの短い機材リストだけで、もう「今真似するのはとても無理」っていうくらい(笑)難しい楽器が並んでます。

まずギター。ミック・ロンソンは自身の1968年製LES PAUL CUSTOMのトップの塗装を剥いで、ナチュラルにしています。これはロンソンが録音に参加したとあるシンガーのセッション時に、アコギのプレイヤーのギターの塗装が全部なくなっているのを見て、それに感化されて自身のレスポールにも同様の処理をした、というもの。エレキとアコギでは同じ感覚で語れないものであるのも事実ですが、「その方が音がオープンになる」と本人が言っています。

まずギター。ミック・ロンソンは自身の1968年製LES PAUL CUSTOMのトップの塗装を剥いで、ナチュラルにしています。これはロンソンが録音に参加したとあるシンガーのセッション時に、アコギのプレイヤーのギターの塗装が全部なくなっているのを見て、それに感化されて自身のレスポールにも同様の処理をした、というもの。エレキとアコギでは同じ感覚で語れないものであるのも事実ですが、「その方が音がオープンになる」と本人が言っています。

ピックアップはスクエアウィンドウ期のTトップPAF。最初の数年はカバーを付けて使用していましたが、73年からはカバーを外してオープンで使用しています。使用した弦はロトサウンド(Rotosound)のスーパーライトゲージ(009?)でした。

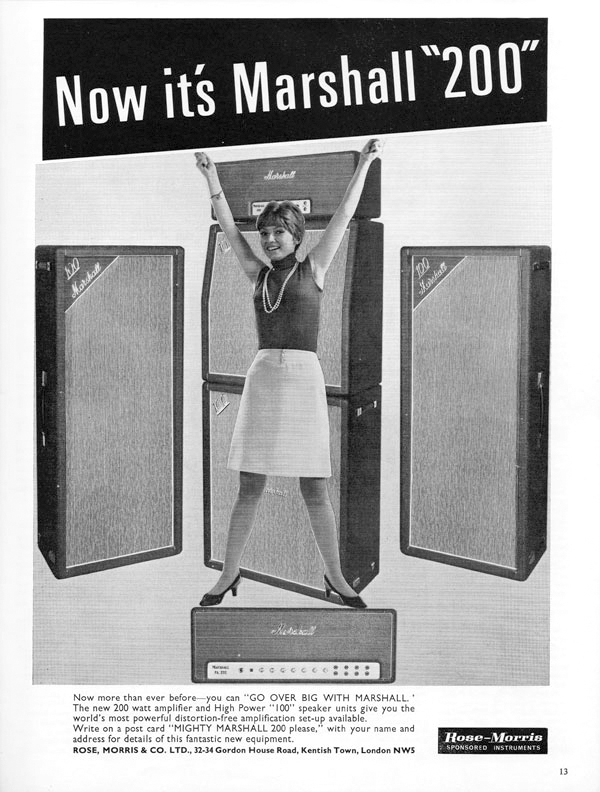

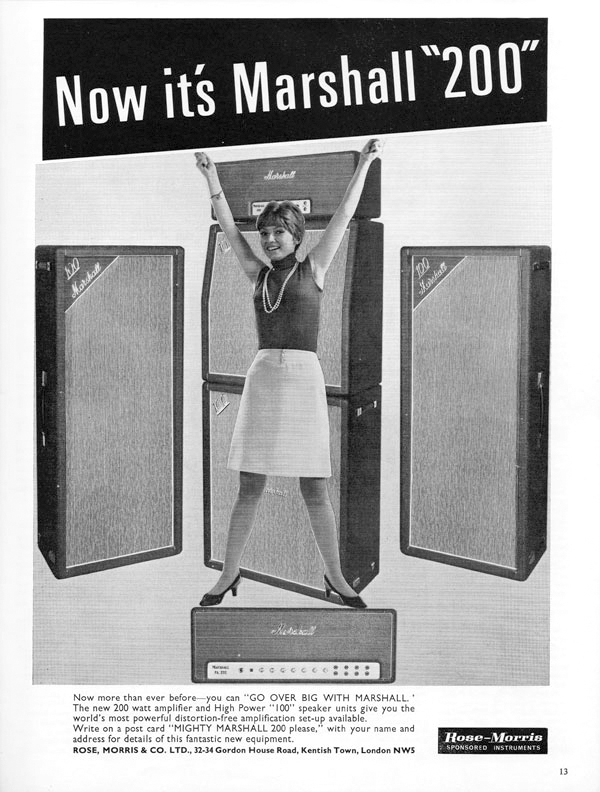

そしてアンプに関して。マーシャル社が1967年に同社初の200Wアンプ「MAJOR」を発売していますが、エレキギター用の「MAJOR LEAD」、ベース用の「MAJOR BASS」、PA用の「MAJOR PA」が存在しますが、このうちロンソンはもちろん「LEAD」を使用。型番は「1967」です。ロンソンが使用したのはこのMAJORの、最も初期に製造されたモデルです。

そしてアンプに関して。マーシャル社が1967年に同社初の200Wアンプ「MAJOR」を発売していますが、エレキギター用の「MAJOR LEAD」、ベース用の「MAJOR BASS」、PA用の「MAJOR PA」が存在しますが、このうちロンソンはもちろん「LEAD」を使用。型番は「1967」です。ロンソンが使用したのはこのMAJORの、最も初期に製造されたモデルです。

200Wアンプ=MAJORを作れ、とマーシャル社に最初にオーダーしたのはザ・フーのピート・タウンゼンドでした。このMAJORに限らずザ・フーの面々はマーシャル社にアンプを何種類も/何台もオーダーしていますが、その中のひとつがこれだった、というワケですね。とにかく爆音であるのも事実ですが、この初期型MAJORは他のマーシャル製アンプとは全く異なる回路を持っていました。

まず、インプットが2ケしかなく1ch回路だという点。マーシャルのアンプ・ヘッドは4インプットで2ch、というのが標準的ですが、その点で既に「マーシャルらしさ」からかけ離れています。それから、前面のコントロール・パネルにはツマミが3つしかなく、スタンバイ・スイッチさえ持たず、ものすごくパネルの幅が狭い、というルックスでした。マーシャル製品に詳しい方でも「そんなアンプ見た事ない」という方も多いと思います。何せこのモデルは1967年の後半に、一説にはほんの数週間のみ製造されたという噂もあるほど極端に製造数が少なかったからです。

まず、インプットが2ケしかなく1ch回路だという点。マーシャルのアンプ・ヘッドは4インプットで2ch、というのが標準的ですが、その点で既に「マーシャルらしさ」からかけ離れています。それから、前面のコントロール・パネルにはツマミが3つしかなく、スタンバイ・スイッチさえ持たず、ものすごくパネルの幅が狭い、というルックスでした。マーシャル製品に詳しい方でも「そんなアンプ見た事ない」という方も多いと思います。何せこのモデルは1967年の後半に、一説にはほんの数週間のみ製造されたという噂もあるほど極端に製造数が少なかったからです。

そんな見た目もさることながら、実は内部の回路も他のマーシャル製品とはまったく異なります。なんとこのアンプはコントロールがアクティヴなのです。プラグインされたギター信号は内部でフィルターにより2系統に分岐され、それぞれがアクティヴ・トーン・コントロールで増幅されます(トレブルのツマミ、ベースのツマミそれぞれをゼロにすると、音が出ません!)。そんなトーン回路を持ったマーシャル・アンプは他にありません。

そんな見た目もさることながら、実は内部の回路も他のマーシャル製品とはまったく異なります。なんとこのアンプはコントロールがアクティヴなのです。プラグインされたギター信号は内部でフィルターにより2系統に分岐され、それぞれがアクティヴ・トーン・コントロールで増幅されます(トレブルのツマミ、ベースのツマミそれぞれをゼロにすると、音が出ません!)。そんなトーン回路を持ったマーシャル・アンプは他にありません。

内部の回路に関してもうひとつ。この初期型マーシャルMAJORは、トランスにパートリッジ(PARTRIDGE)製トランスを使用しています。1967年当時のマーシャル製アンプは既に標準でドレイク(DRAKE)という、今でもお馴染みのブランドのトランスが使用されていましたが、後にも先にもパートリッジのトランスを使用したマーシャル製品は、この初期型MAJORしかありません。

内部の回路に関してもうひとつ。この初期型マーシャルMAJORは、トランスにパートリッジ(PARTRIDGE)製トランスを使用しています。1967年当時のマーシャル製アンプは既に標準でドレイク(DRAKE)という、今でもお馴染みのブランドのトランスが使用されていましたが、後にも先にもパートリッジのトランスを使用したマーシャル製品は、この初期型MAJORしかありません。

既に本稿をお読みいただいている方であれば、パートリッジのトランスといえば、マーシャルと並び英国製クラシック・アンプの代表ブランド、ハイワット製のアンプで使用されていることでお馴染みかと思われます。

ミック・ロンソンのギター・サウンドの核となる部分がこのアンプ=初期型マーシャルMAJORであることはもう間違いがなく、「レスポールとマーシャルがあればあとはどうにでもなるだろう」なんていうお気楽な気持ちではあの音に近づくのは難しいと言わざるを得ません。ハッキリ言って、本物の「初期型MAJOR」の現物を入手することはほぼ不可能ですし(当方の知る限りですが、現存が確認できている初期型MAJORは世界中で6台程しかありません)。

実はここ数年の間に、アメリカのメナトーン(MENATONE)というエフェクター・ブランドから、この初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「PIG」が発売されています。それから(メナトーンPIGからはやや遅れましたが)スペインのマンレイ・サウンド(MANLAY SOUND)というエフェクター・ブランドからも、初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「M-200」が発売されています。実は本稿を書いている当方は、この2種類のエフェクターの製造にかなり関与していまして(笑)、あまり宣伝臭いことをここで書きたくはないのですが、もし「どうしても“ジギー・スターダスト”=ミック・ロンソンのギター・サウンドに近づきたい」という方がいらっしゃれば、それらのエフェクターをお試しすることをおすすめします(前者はアメリカに直接オーダーすれば入手可能、後者は日本の楽器店でも入手可能です)。

実はここ数年の間に、アメリカのメナトーン(MENATONE)というエフェクター・ブランドから、この初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「PIG」が発売されています。それから(メナトーンPIGからはやや遅れましたが)スペインのマンレイ・サウンド(MANLAY SOUND)というエフェクター・ブランドからも、初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「M-200」が発売されています。実は本稿を書いている当方は、この2種類のエフェクターの製造にかなり関与していまして(笑)、あまり宣伝臭いことをここで書きたくはないのですが、もし「どうしても“ジギー・スターダスト”=ミック・ロンソンのギター・サウンドに近づきたい」という方がいらっしゃれば、それらのエフェクターをお試しすることをおすすめします(前者はアメリカに直接オーダーすれば入手可能、後者は日本の楽器店でも入手可能です)。

マーシャルの200Wアンプ「MAJOR」は、1968年以降回路をすっかり模様替えして、1974年まで製造され続けました。4インプットで2ch、パッシブのトーン・コントロールを持ったそのアンプ(=後期型MAJOR)は、リッチー・ブラックモアやジョン・フルシャンテが使用したことでも知られますが、初期型とでは音がまったく異なります。そりゃそうですよね。回路が全然違うのですから。そんな意味でも「初期型MAJOR」は特別なアンプ・ヘッドと言えます。

マーシャルの200Wアンプ「MAJOR」は、1968年以降回路をすっかり模様替えして、1974年まで製造され続けました。4インプットで2ch、パッシブのトーン・コントロールを持ったそのアンプ(=後期型MAJOR)は、リッチー・ブラックモアやジョン・フルシャンテが使用したことでも知られますが、初期型とでは音がまったく異なります。そりゃそうですよね。回路が全然違うのですから。そんな意味でも「初期型MAJOR」は特別なアンプ・ヘッドと言えます。

今回はアンプに関して書きましたが、次回はミック・ロンソンのファズに関して触れてみたいと思います。(この項続く)

R.I.P. DAVID BOWIE (2)

デヴィッド・ボウイが世界的な大スターになった契機、それは1972年に発売されたアルバム『ZIGGY STARDUST』と、その中で、もしくはステージでボウイが演じたジギー・スターダストというキャラクターの魅力に他なりません。ですがボウイは音楽家であり、演じたとは言え「音楽を通して」そのキャラを演じたわけです。その音楽は、もちろん激しいギターがかき鳴らされるグラム・ロックでした。

デヴィッド・ボウイが世界的な大スターになった契機、それは1972年に発売されたアルバム『ZIGGY STARDUST』と、その中で、もしくはステージでボウイが演じたジギー・スターダストというキャラクターの魅力に他なりません。ですがボウイは音楽家であり、演じたとは言え「音楽を通して」そのキャラを演じたわけです。その音楽は、もちろん激しいギターがかき鳴らされるグラム・ロックでした。 当時、ボウイ本人は主にアコギ(特に12弦)を、そしてごく稀にサックスを吹いたりもしますが、ギンギンのエレキギターはミック・ロンソンというギタリストによるものです。そこでここではそのミック・ロンソンのサウンドをおさらいしたいと思います。

当時、ボウイ本人は主にアコギ(特に12弦)を、そしてごく稀にサックスを吹いたりもしますが、ギンギンのエレキギターはミック・ロンソンというギタリストによるものです。そこでここではそのミック・ロンソンのサウンドをおさらいしたいと思います。ただし、先に書いてしまいますが、もの凄いマニアックな話になります(笑)。もし「どこまでもその深みを探求するぞ」っていう覚悟がある方がいらっしゃるのなら、筆者の個人ブログ(http://thetonebender.blogspot.com)にて、そういうネタを大量に記載してありますので、そちらもご参照下さい。

前回も軽く触れましたが、ミック・ロンソンの使用機材を以下に列記してみます。

・ギター ギブソンLES PAUL CUSTOM(1968年製)。ほぼこれ1本でした。

・アンプ マーシャルMAJOR(1967年製の2インプット初期型モデル、通称PIG)

・エフェクター TONE BENDER MK1(ファズ)、イタリア製CryBaby(ワウ)、たまにマエストロ Echoplex EP3(テープエコー)

基本的にこれだけです。1972?73年の話ですから、時代的にそれほど沢山のエフェクターがあったワケでもなく、ある意味普通なセットアップとも言えます。ですが上述したように、すでにこの短い機材リストだけで、もう「今真似するのはとても無理」っていうくらい(笑)難しい楽器が並んでます。

まずギター。ミック・ロンソンは自身の1968年製LES PAUL CUSTOMのトップの塗装を剥いで、ナチュラルにしています。これはロンソンが録音に参加したとあるシンガーのセッション時に、アコギのプレイヤーのギターの塗装が全部なくなっているのを見て、それに感化されて自身のレスポールにも同様の処理をした、というもの。エレキとアコギでは同じ感覚で語れないものであるのも事実ですが、「その方が音がオープンになる」と本人が言っています。

まずギター。ミック・ロンソンは自身の1968年製LES PAUL CUSTOMのトップの塗装を剥いで、ナチュラルにしています。これはロンソンが録音に参加したとあるシンガーのセッション時に、アコギのプレイヤーのギターの塗装が全部なくなっているのを見て、それに感化されて自身のレスポールにも同様の処理をした、というもの。エレキとアコギでは同じ感覚で語れないものであるのも事実ですが、「その方が音がオープンになる」と本人が言っています。ピックアップはスクエアウィンドウ期のTトップPAF。最初の数年はカバーを付けて使用していましたが、73年からはカバーを外してオープンで使用しています。使用した弦はロトサウンド(Rotosound)のスーパーライトゲージ(009?)でした。

そしてアンプに関して。マーシャル社が1967年に同社初の200Wアンプ「MAJOR」を発売していますが、エレキギター用の「MAJOR LEAD」、ベース用の「MAJOR BASS」、PA用の「MAJOR PA」が存在しますが、このうちロンソンはもちろん「LEAD」を使用。型番は「1967」です。ロンソンが使用したのはこのMAJORの、最も初期に製造されたモデルです。

そしてアンプに関して。マーシャル社が1967年に同社初の200Wアンプ「MAJOR」を発売していますが、エレキギター用の「MAJOR LEAD」、ベース用の「MAJOR BASS」、PA用の「MAJOR PA」が存在しますが、このうちロンソンはもちろん「LEAD」を使用。型番は「1967」です。ロンソンが使用したのはこのMAJORの、最も初期に製造されたモデルです。200Wアンプ=MAJORを作れ、とマーシャル社に最初にオーダーしたのはザ・フーのピート・タウンゼンドでした。このMAJORに限らずザ・フーの面々はマーシャル社にアンプを何種類も/何台もオーダーしていますが、その中のひとつがこれだった、というワケですね。とにかく爆音であるのも事実ですが、この初期型MAJORは他のマーシャル製アンプとは全く異なる回路を持っていました。

まず、インプットが2ケしかなく1ch回路だという点。マーシャルのアンプ・ヘッドは4インプットで2ch、というのが標準的ですが、その点で既に「マーシャルらしさ」からかけ離れています。それから、前面のコントロール・パネルにはツマミが3つしかなく、スタンバイ・スイッチさえ持たず、ものすごくパネルの幅が狭い、というルックスでした。マーシャル製品に詳しい方でも「そんなアンプ見た事ない」という方も多いと思います。何せこのモデルは1967年の後半に、一説にはほんの数週間のみ製造されたという噂もあるほど極端に製造数が少なかったからです。

まず、インプットが2ケしかなく1ch回路だという点。マーシャルのアンプ・ヘッドは4インプットで2ch、というのが標準的ですが、その点で既に「マーシャルらしさ」からかけ離れています。それから、前面のコントロール・パネルにはツマミが3つしかなく、スタンバイ・スイッチさえ持たず、ものすごくパネルの幅が狭い、というルックスでした。マーシャル製品に詳しい方でも「そんなアンプ見た事ない」という方も多いと思います。何せこのモデルは1967年の後半に、一説にはほんの数週間のみ製造されたという噂もあるほど極端に製造数が少なかったからです。 そんな見た目もさることながら、実は内部の回路も他のマーシャル製品とはまったく異なります。なんとこのアンプはコントロールがアクティヴなのです。プラグインされたギター信号は内部でフィルターにより2系統に分岐され、それぞれがアクティヴ・トーン・コントロールで増幅されます(トレブルのツマミ、ベースのツマミそれぞれをゼロにすると、音が出ません!)。そんなトーン回路を持ったマーシャル・アンプは他にありません。

そんな見た目もさることながら、実は内部の回路も他のマーシャル製品とはまったく異なります。なんとこのアンプはコントロールがアクティヴなのです。プラグインされたギター信号は内部でフィルターにより2系統に分岐され、それぞれがアクティヴ・トーン・コントロールで増幅されます(トレブルのツマミ、ベースのツマミそれぞれをゼロにすると、音が出ません!)。そんなトーン回路を持ったマーシャル・アンプは他にありません。 内部の回路に関してもうひとつ。この初期型マーシャルMAJORは、トランスにパートリッジ(PARTRIDGE)製トランスを使用しています。1967年当時のマーシャル製アンプは既に標準でドレイク(DRAKE)という、今でもお馴染みのブランドのトランスが使用されていましたが、後にも先にもパートリッジのトランスを使用したマーシャル製品は、この初期型MAJORしかありません。

内部の回路に関してもうひとつ。この初期型マーシャルMAJORは、トランスにパートリッジ(PARTRIDGE)製トランスを使用しています。1967年当時のマーシャル製アンプは既に標準でドレイク(DRAKE)という、今でもお馴染みのブランドのトランスが使用されていましたが、後にも先にもパートリッジのトランスを使用したマーシャル製品は、この初期型MAJORしかありません。既に本稿をお読みいただいている方であれば、パートリッジのトランスといえば、マーシャルと並び英国製クラシック・アンプの代表ブランド、ハイワット製のアンプで使用されていることでお馴染みかと思われます。

ミック・ロンソンのギター・サウンドの核となる部分がこのアンプ=初期型マーシャルMAJORであることはもう間違いがなく、「レスポールとマーシャルがあればあとはどうにでもなるだろう」なんていうお気楽な気持ちではあの音に近づくのは難しいと言わざるを得ません。ハッキリ言って、本物の「初期型MAJOR」の現物を入手することはほぼ不可能ですし(当方の知る限りですが、現存が確認できている初期型MAJORは世界中で6台程しかありません)。

実はここ数年の間に、アメリカのメナトーン(MENATONE)というエフェクター・ブランドから、この初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「PIG」が発売されています。それから(メナトーンPIGからはやや遅れましたが)スペインのマンレイ・サウンド(MANLAY SOUND)というエフェクター・ブランドからも、初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「M-200」が発売されています。実は本稿を書いている当方は、この2種類のエフェクターの製造にかなり関与していまして(笑)、あまり宣伝臭いことをここで書きたくはないのですが、もし「どうしても“ジギー・スターダスト”=ミック・ロンソンのギター・サウンドに近づきたい」という方がいらっしゃれば、それらのエフェクターをお試しすることをおすすめします(前者はアメリカに直接オーダーすれば入手可能、後者は日本の楽器店でも入手可能です)。

実はここ数年の間に、アメリカのメナトーン(MENATONE)というエフェクター・ブランドから、この初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「PIG」が発売されています。それから(メナトーンPIGからはやや遅れましたが)スペインのマンレイ・サウンド(MANLAY SOUND)というエフェクター・ブランドからも、初期型MAJORの音をシミュレートしたエフェクター「M-200」が発売されています。実は本稿を書いている当方は、この2種類のエフェクターの製造にかなり関与していまして(笑)、あまり宣伝臭いことをここで書きたくはないのですが、もし「どうしても“ジギー・スターダスト”=ミック・ロンソンのギター・サウンドに近づきたい」という方がいらっしゃれば、それらのエフェクターをお試しすることをおすすめします(前者はアメリカに直接オーダーすれば入手可能、後者は日本の楽器店でも入手可能です)。 マーシャルの200Wアンプ「MAJOR」は、1968年以降回路をすっかり模様替えして、1974年まで製造され続けました。4インプットで2ch、パッシブのトーン・コントロールを持ったそのアンプ(=後期型MAJOR)は、リッチー・ブラックモアやジョン・フルシャンテが使用したことでも知られますが、初期型とでは音がまったく異なります。そりゃそうですよね。回路が全然違うのですから。そんな意味でも「初期型MAJOR」は特別なアンプ・ヘッドと言えます。

マーシャルの200Wアンプ「MAJOR」は、1968年以降回路をすっかり模様替えして、1974年まで製造され続けました。4インプットで2ch、パッシブのトーン・コントロールを持ったそのアンプ(=後期型MAJOR)は、リッチー・ブラックモアやジョン・フルシャンテが使用したことでも知られますが、初期型とでは音がまったく異なります。そりゃそうですよね。回路が全然違うのですから。そんな意味でも「初期型MAJOR」は特別なアンプ・ヘッドと言えます。今回はアンプに関して書きましたが、次回はミック・ロンソンのファズに関して触れてみたいと思います。(この項続く)

筆者紹介

TATS

(BUZZ THE FUZZ)

ミック・ロンソンに惚れてから、延々とTONE BENDERの魔界を彷徨う日々を送る、東京在住のギター馬鹿。ファズ・ブログ「BUZZ THE FUZZ」主筆。スペインMANLAY SOUNDとの共同開発で各種TONE BENDERのクローン・ペダルを企画・発売すると同時に、英JMI~BRITISH PEDAL COMPANYでのTONE BENDER復刻品の企画・発売にも協力。季刊誌「THE EFFECTOR BOOK」(シンコーミュージック刊)ではデザインを担当。

category

- INTERVIEW(4)

- BPC Playlers Series(1)

- Rangemaster(3)

- Robert Fripp(3)

- Tone Bender History(14)

- Hiwatt History(10)