TONE BENDER HISTORY (08)

2015/07/11

1966年初頭に発売されたTONE BENDER MK1.5は、わずか4ヶ月ほどでまたもやモデルチェンジを行なう事になります。たった1年程の間に、TONE BENDERは3種類ものバリエーションを持つことになったわけですが、今回のモデルチェンジでは、外観はプチ・チェンジでしかありません。ただしその内容はフルモデルチェンジの名に相応しいものです。

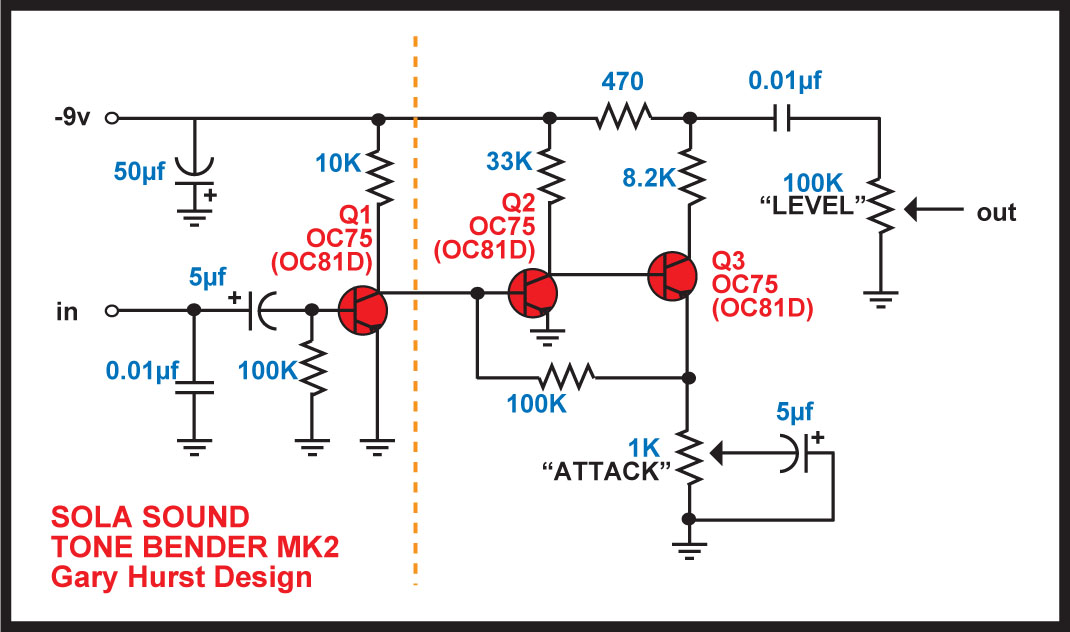

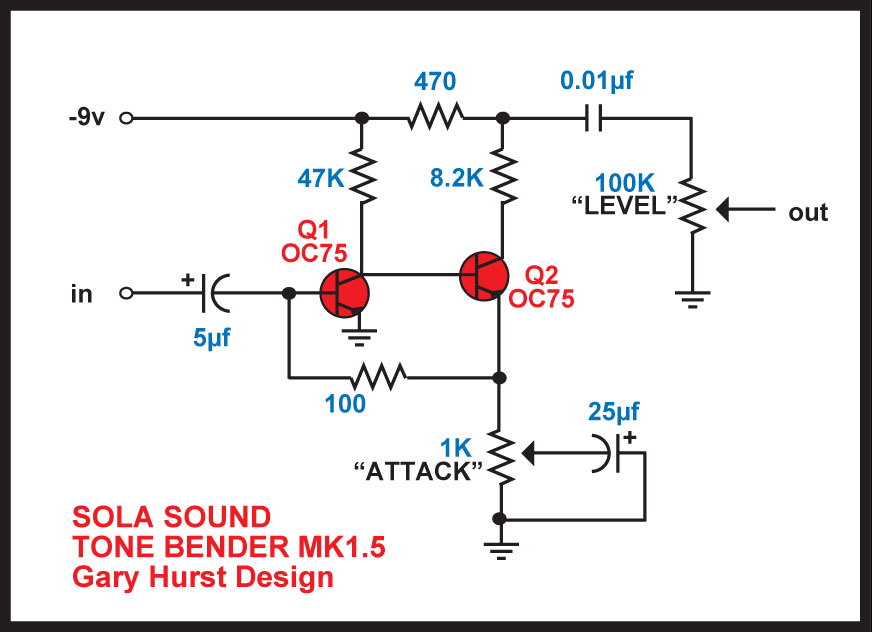

「洗練された回路」、と開発者ゲイリー・ハーストが呼んだMK1.5の回路ですが、一番最初のMK1に比べ歪みの太さ等はやや控えめとなりました。しかし当時のギタリスト達は「より長いサステインを、より深い歪みを」求めていたため、ゲイリー・ハーストはこのMK1.5回路の初段にさらに増幅回路を付け足すというモディファイを施しました。それが現在「MK2回路」と呼ばれるものです。

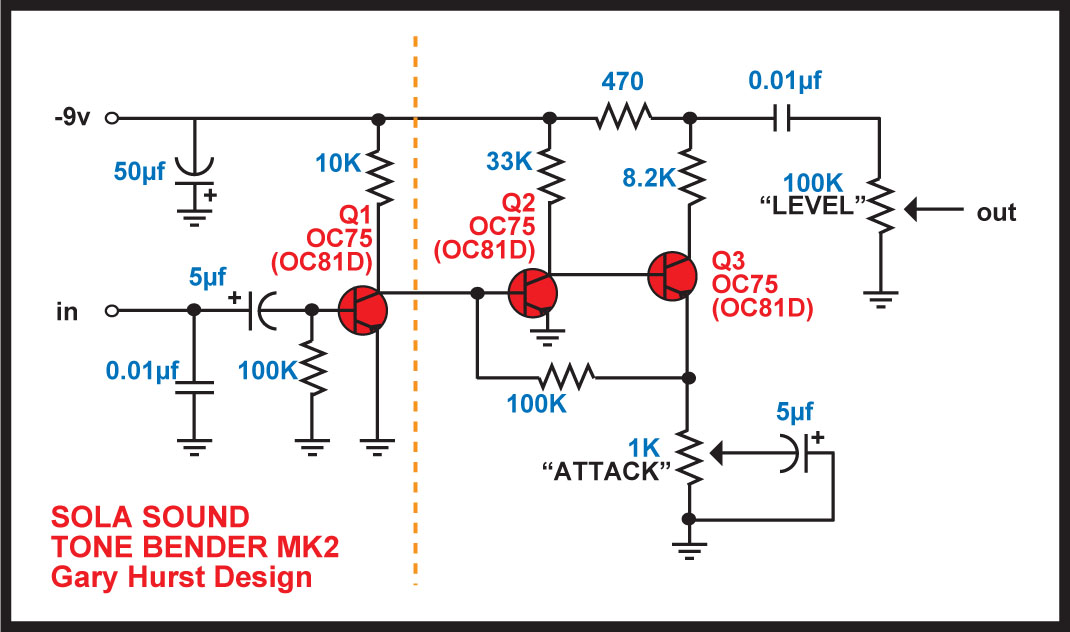

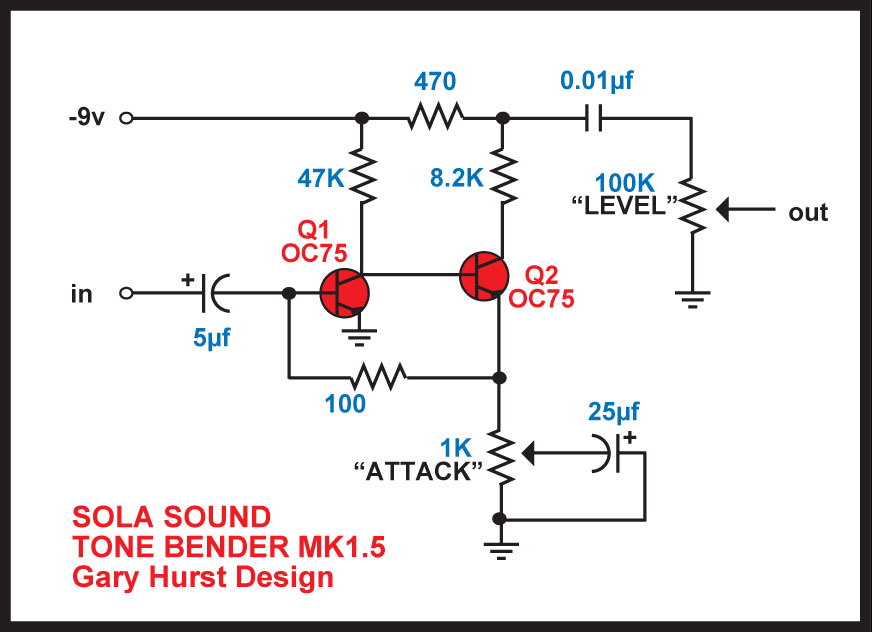

結果トランジスタは初段にを1ケ、その後に例の「ネガティヴ・フィードバック回路」として2ケ、合計3ケの回路がまたしても登場することになります。しかし一番最初に登場したMK1回路(こちらもトランジスタは3ケ使用」とは、その出音は全く異なります。このあたりがTONE BENDERという英国製ファズを「難解なファズ」にしている一因でもあります。参考までにMK1.5回路とMK2回路の、双方の回路図を貼っておきますが、比較することで「初段に増幅回路を付け足した」という意味がお分かりいただけるかと思います。

結果トランジスタは初段にを1ケ、その後に例の「ネガティヴ・フィードバック回路」として2ケ、合計3ケの回路がまたしても登場することになります。しかし一番最初に登場したMK1回路(こちらもトランジスタは3ケ使用」とは、その出音は全く異なります。このあたりがTONE BENDERという英国製ファズを「難解なファズ」にしている一因でもあります。参考までにMK1.5回路とMK2回路の、双方の回路図を貼っておきますが、比較することで「初段に増幅回路を付け足した」という意味がお分かりいただけるかと思います。

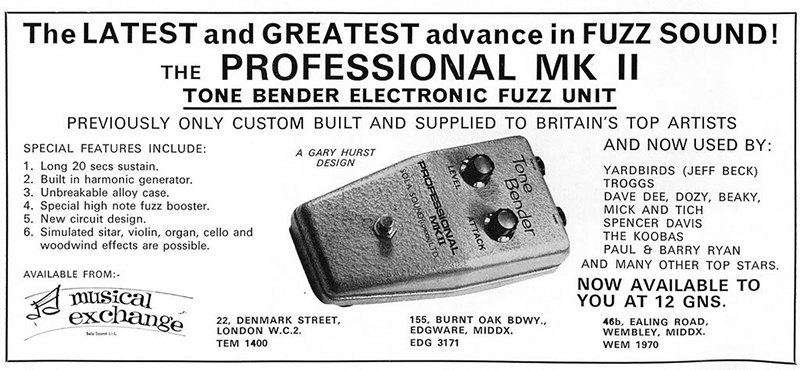

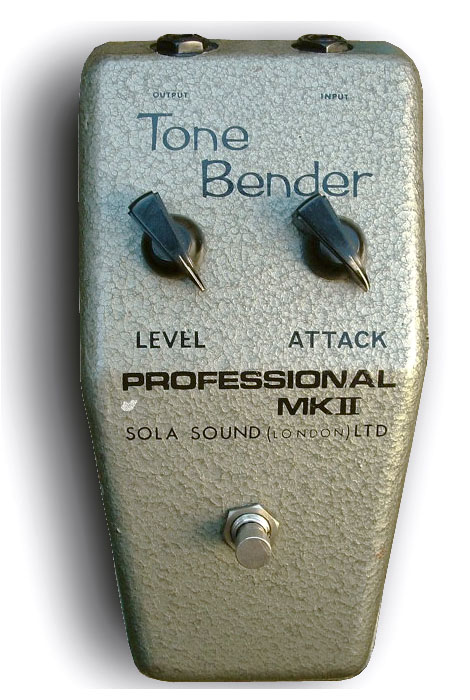

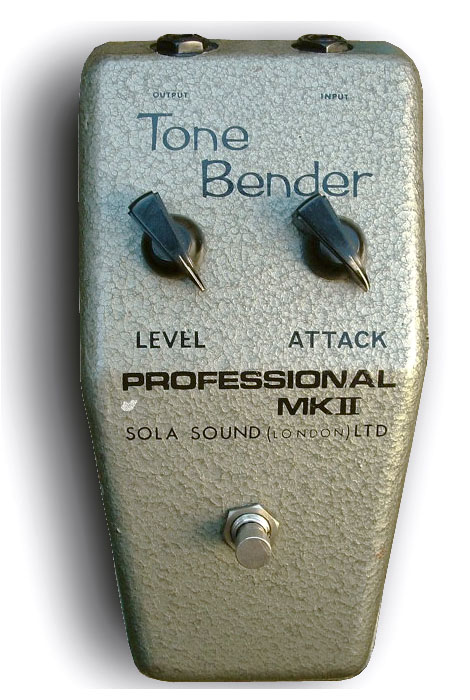

再びトランジスタが3ケになったこのファズは「TONE BENDER PROFESSIONAL MK2」という名で販売されました。筐体はMK1.5時台と同じアルミダイキャストでシルバー・ハンパートーン塗装が施されたものでしたが、「PROFESSIONAL MK2」としっかりラベルに印字されていることから、その違いがわかると思います。

再びトランジスタが3ケになったこのファズは「TONE BENDER PROFESSIONAL MK2」という名で販売されました。筐体はMK1.5時台と同じアルミダイキャストでシルバー・ハンパートーン塗装が施されたものでしたが、「PROFESSIONAL MK2」としっかりラベルに印字されていることから、その違いがわかると思います。

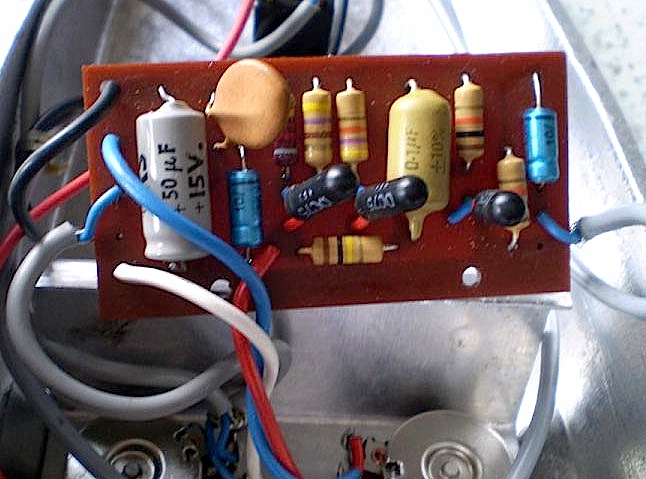

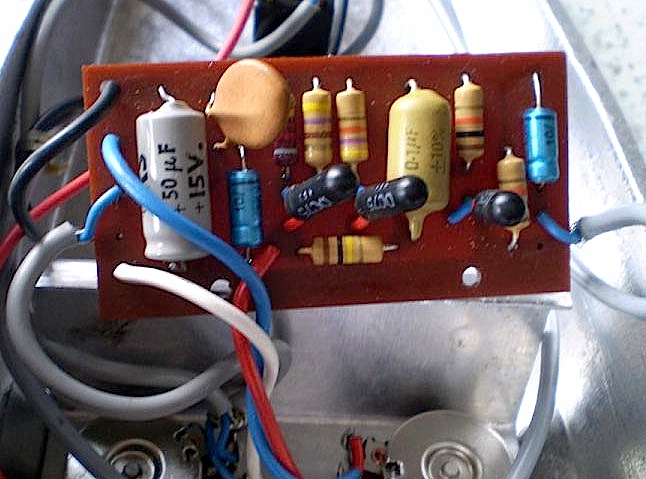

前述したように、このMK2回路は「MK1.5をモディファイ」することから始まっています。故に、ごく初期のTONE BENDER PROFESSIONAL MK2は通称「ショート・サーキット・ボード(SCB)」と呼ばれる小さな基板を使用していました。これはMK1.5でも同じものが使用されていますが、MK2へモディファイする際に、その回路基板はそのままに、付加したパーツはその基板の上ではなく外側にタコ足配線でワイアリングされています。このSCB仕様のMK2は当然ワイアリングに難点があったため、半年と経ずにより横幅のあるやや大きな回路基板へと変更されています。

前述したように、このMK2回路は「MK1.5をモディファイ」することから始まっています。故に、ごく初期のTONE BENDER PROFESSIONAL MK2は通称「ショート・サーキット・ボード(SCB)」と呼ばれる小さな基板を使用していました。これはMK1.5でも同じものが使用されていますが、MK2へモディファイする際に、その回路基板はそのままに、付加したパーツはその基板の上ではなく外側にタコ足配線でワイアリングされています。このSCB仕様のMK2は当然ワイアリングに難点があったため、半年と経ずにより横幅のあるやや大きな回路基板へと変更されています。

このTONE BENDER PROFESSIONAL MK2発売以降、TONE BENDERというファズは(オリジナルの発売元であるSOLA SOUND LIMITEDのみならず)多用なブランドからも同じファズが発売されるようになりました。

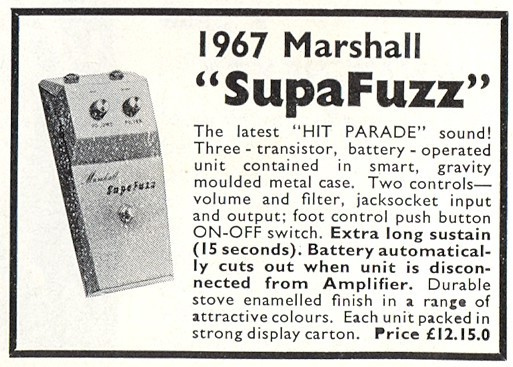

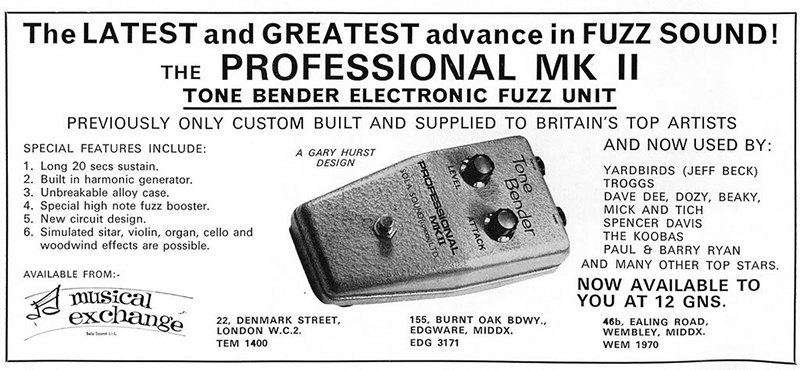

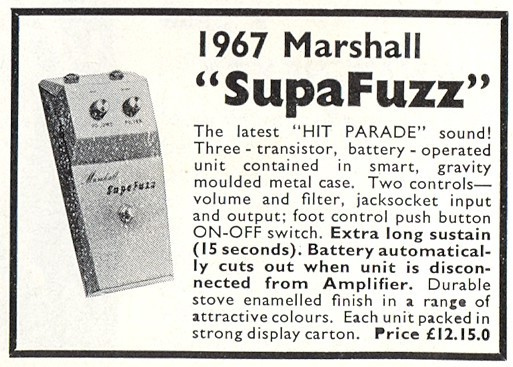

自社であるSOLA SOUNDブランドからは、このMK2を66年初夏に発売。数ヶ月後にはVOXブランドで同じファズを発売(VOX TONE BENDER PROFESSIONAL MK2)。さらにその数ヶ月後にはマーシャル社のOEM製品としてMARSHALL SUPA FUZZが発売。同じ頃にPARK(アンプでも有名なブランドですね)からFUZZ SOUNDが発売。そして正式な発売元は未確定ですが(おそらくロンドンのどこか楽器屋向けの)OEM製品であるRANGEMASTER FUZZBUGが発売、という具合です。今列記したモデルはすべてTONE BENDER MK2回路を持ったファズで、製造はすべてSOLA SOUND社が行なっています。

自社であるSOLA SOUNDブランドからは、このMK2を66年初夏に発売。数ヶ月後にはVOXブランドで同じファズを発売(VOX TONE BENDER PROFESSIONAL MK2)。さらにその数ヶ月後にはマーシャル社のOEM製品としてMARSHALL SUPA FUZZが発売。同じ頃にPARK(アンプでも有名なブランドですね)からFUZZ SOUNDが発売。そして正式な発売元は未確定ですが(おそらくロンドンのどこか楽器屋向けの)OEM製品であるRANGEMASTER FUZZBUGが発売、という具合です。今列記したモデルはすべてTONE BENDER MK2回路を持ったファズで、製造はすべてSOLA SOUND社が行なっています。

TONE BENDER PROFESSIONAL MK2(もしくは同じ回路をもったOEM製品)といえば、はやり60年代後期の英国のロック・シーンを力強く色付けた、歴史的なディヴァイスと言わざるを得ません。なんと言ってもジミー・ペイジがヤードバーズ後期からレッド・ツェッペリン初期にかけて使用し、「僕のギターサウンドの75%はこれでできている」とまで言わしめたのはTONE BENDER PROFESSIONAL MK2を指して言われたものだったのです。

TONE BENDER PROFESSIONAL MK2(もしくは同じ回路をもったOEM製品)といえば、はやり60年代後期の英国のロック・シーンを力強く色付けた、歴史的なディヴァイスと言わざるを得ません。なんと言ってもジミー・ペイジがヤードバーズ後期からレッド・ツェッペリン初期にかけて使用し、「僕のギターサウンドの75%はこれでできている」とまで言わしめたのはTONE BENDER PROFESSIONAL MK2を指して言われたものだったのです。

またそれだけでなく、ジェフ・ベックもMK2回路のTONE BENDERを使用しました。ヤードバーズ時代に(前のモデル、MK1も使用していましたが)MK2を使用、更にヤードバーズを脱退しジェフ・ベック・グループの時代になっても、同じ回路をもったMARSHALL SUPA FUZZを使用していることがわかっています。またスペンサー・デイヴィス・グループのスティーヴ・ウィンウッドもMK1、MK2両方を使いました。そしてあまり知られていませんでしたが、一時期あのジミ・ヘンドリクスもMARSHALL SUPA FUZZを使用したと思われる写真が残されています(ただし残念ながら音源が確定できないため、確証たるソースとはいえないのですが)。そしてザ・フーのピート・タウンゼンドもMK1に引き続きMK2回路をもったMARSHALL SUPA FUZZを使用しています。

MK1.5回路に比べより飽和感が大きく、太い歪みと超ロング・サスティーン(ジミー・ペイジは60年代のインタビューの中で「その気になれば何分かは音を持続できる」とまで発言しています。もちろんこれは多少のリップサービスも含まれるでしょうが。笑)。

MK1.5回路に比べより飽和感が大きく、太い歪みと超ロング・サスティーン(ジミー・ペイジは60年代のインタビューの中で「その気になれば何分かは音を持続できる」とまで発言しています。もちろんこれは多少のリップサービスも含まれるでしょうが。笑)。

増幅回路を加えたMK2の独特の音に関しては次回参考動画と共に触れる予定ですが、実はこれまで本稿にて登場した3種類のTONE BENDER(MK1/MK1.5/MK2)は、いずれもコントロール・ノブが2つしかありません。ひとつは「ATTACK」、ひとつは「LEVEL」です。一般的な理解を元に考えれば前者は「ファズの歪みを」、後者は「アウトプット・レベルを」コントロールするもとだと考えがちですが、実は面倒くさいことに(笑)一概にはそうも言えません。 TONE BENDERの場合は「ATTACKをゼロにした」という使い方は日常茶飯事です。また同様に「レベルは9時(=2か3くらいのレベル)」という使い方もよくあります。つまり、2ケのみのノブをどう使い倒すか、でそのファズ・サウンドは大きく変化しま。さらにさらに、TONE BENDERのファズの歪みはギターのボリュームに大きく反応し変化します。

TONE BENDERの場合は「ATTACKをゼロにした」という使い方は日常茶飯事です。また同様に「レベルは9時(=2か3くらいのレベル)」という使い方もよくあります。つまり、2ケのみのノブをどう使い倒すか、でそのファズ・サウンドは大きく変化しま。さらにさらに、TONE BENDERのファズの歪みはギターのボリュームに大きく反応し変化します。

上記した英国の著名ギタリストすべてがそうだというワケではありませんが、殆どの往年のギタリストはそうしたポイントを理解した上で、自身のギターのボリュームツマミを頻繁に(まるで病的に、と形容したくなるほどに)曲中何度もイジリ倒します。そうやって生まれたのが、当時の素晴らしい英国産ギター・サウンド、英国産ファズ・サウンドであったということもご理解いただければ幸いです。(この項続く)

■TONE BENDER PROFESSIONAL MK2

1966年初頭に発売されたTONE BENDER MK1.5は、わずか4ヶ月ほどでまたもやモデルチェンジを行なう事になります。たった1年程の間に、TONE BENDERは3種類ものバリエーションを持つことになったわけですが、今回のモデルチェンジでは、外観はプチ・チェンジでしかありません。ただしその内容はフルモデルチェンジの名に相応しいものです。

「洗練された回路」、と開発者ゲイリー・ハーストが呼んだMK1.5の回路ですが、一番最初のMK1に比べ歪みの太さ等はやや控えめとなりました。しかし当時のギタリスト達は「より長いサステインを、より深い歪みを」求めていたため、ゲイリー・ハーストはこのMK1.5回路の初段にさらに増幅回路を付け足すというモディファイを施しました。それが現在「MK2回路」と呼ばれるものです。

結果トランジスタは初段にを1ケ、その後に例の「ネガティヴ・フィードバック回路」として2ケ、合計3ケの回路がまたしても登場することになります。しかし一番最初に登場したMK1回路(こちらもトランジスタは3ケ使用」とは、その出音は全く異なります。このあたりがTONE BENDERという英国製ファズを「難解なファズ」にしている一因でもあります。参考までにMK1.5回路とMK2回路の、双方の回路図を貼っておきますが、比較することで「初段に増幅回路を付け足した」という意味がお分かりいただけるかと思います。

結果トランジスタは初段にを1ケ、その後に例の「ネガティヴ・フィードバック回路」として2ケ、合計3ケの回路がまたしても登場することになります。しかし一番最初に登場したMK1回路(こちらもトランジスタは3ケ使用」とは、その出音は全く異なります。このあたりがTONE BENDERという英国製ファズを「難解なファズ」にしている一因でもあります。参考までにMK1.5回路とMK2回路の、双方の回路図を貼っておきますが、比較することで「初段に増幅回路を付け足した」という意味がお分かりいただけるかと思います。 再びトランジスタが3ケになったこのファズは「TONE BENDER PROFESSIONAL MK2」という名で販売されました。筐体はMK1.5時台と同じアルミダイキャストでシルバー・ハンパートーン塗装が施されたものでしたが、「PROFESSIONAL MK2」としっかりラベルに印字されていることから、その違いがわかると思います。

再びトランジスタが3ケになったこのファズは「TONE BENDER PROFESSIONAL MK2」という名で販売されました。筐体はMK1.5時台と同じアルミダイキャストでシルバー・ハンパートーン塗装が施されたものでしたが、「PROFESSIONAL MK2」としっかりラベルに印字されていることから、その違いがわかると思います。 前述したように、このMK2回路は「MK1.5をモディファイ」することから始まっています。故に、ごく初期のTONE BENDER PROFESSIONAL MK2は通称「ショート・サーキット・ボード(SCB)」と呼ばれる小さな基板を使用していました。これはMK1.5でも同じものが使用されていますが、MK2へモディファイする際に、その回路基板はそのままに、付加したパーツはその基板の上ではなく外側にタコ足配線でワイアリングされています。このSCB仕様のMK2は当然ワイアリングに難点があったため、半年と経ずにより横幅のあるやや大きな回路基板へと変更されています。

前述したように、このMK2回路は「MK1.5をモディファイ」することから始まっています。故に、ごく初期のTONE BENDER PROFESSIONAL MK2は通称「ショート・サーキット・ボード(SCB)」と呼ばれる小さな基板を使用していました。これはMK1.5でも同じものが使用されていますが、MK2へモディファイする際に、その回路基板はそのままに、付加したパーツはその基板の上ではなく外側にタコ足配線でワイアリングされています。このSCB仕様のMK2は当然ワイアリングに難点があったため、半年と経ずにより横幅のあるやや大きな回路基板へと変更されています。このTONE BENDER PROFESSIONAL MK2発売以降、TONE BENDERというファズは(オリジナルの発売元であるSOLA SOUND LIMITEDのみならず)多用なブランドからも同じファズが発売されるようになりました。

自社であるSOLA SOUNDブランドからは、このMK2を66年初夏に発売。数ヶ月後にはVOXブランドで同じファズを発売(VOX TONE BENDER PROFESSIONAL MK2)。さらにその数ヶ月後にはマーシャル社のOEM製品としてMARSHALL SUPA FUZZが発売。同じ頃にPARK(アンプでも有名なブランドですね)からFUZZ SOUNDが発売。そして正式な発売元は未確定ですが(おそらくロンドンのどこか楽器屋向けの)OEM製品であるRANGEMASTER FUZZBUGが発売、という具合です。今列記したモデルはすべてTONE BENDER MK2回路を持ったファズで、製造はすべてSOLA SOUND社が行なっています。

自社であるSOLA SOUNDブランドからは、このMK2を66年初夏に発売。数ヶ月後にはVOXブランドで同じファズを発売(VOX TONE BENDER PROFESSIONAL MK2)。さらにその数ヶ月後にはマーシャル社のOEM製品としてMARSHALL SUPA FUZZが発売。同じ頃にPARK(アンプでも有名なブランドですね)からFUZZ SOUNDが発売。そして正式な発売元は未確定ですが(おそらくロンドンのどこか楽器屋向けの)OEM製品であるRANGEMASTER FUZZBUGが発売、という具合です。今列記したモデルはすべてTONE BENDER MK2回路を持ったファズで、製造はすべてSOLA SOUND社が行なっています。 TONE BENDER PROFESSIONAL MK2(もしくは同じ回路をもったOEM製品)といえば、はやり60年代後期の英国のロック・シーンを力強く色付けた、歴史的なディヴァイスと言わざるを得ません。なんと言ってもジミー・ペイジがヤードバーズ後期からレッド・ツェッペリン初期にかけて使用し、「僕のギターサウンドの75%はこれでできている」とまで言わしめたのはTONE BENDER PROFESSIONAL MK2を指して言われたものだったのです。

TONE BENDER PROFESSIONAL MK2(もしくは同じ回路をもったOEM製品)といえば、はやり60年代後期の英国のロック・シーンを力強く色付けた、歴史的なディヴァイスと言わざるを得ません。なんと言ってもジミー・ペイジがヤードバーズ後期からレッド・ツェッペリン初期にかけて使用し、「僕のギターサウンドの75%はこれでできている」とまで言わしめたのはTONE BENDER PROFESSIONAL MK2を指して言われたものだったのです。またそれだけでなく、ジェフ・ベックもMK2回路のTONE BENDERを使用しました。ヤードバーズ時代に(前のモデル、MK1も使用していましたが)MK2を使用、更にヤードバーズを脱退しジェフ・ベック・グループの時代になっても、同じ回路をもったMARSHALL SUPA FUZZを使用していることがわかっています。またスペンサー・デイヴィス・グループのスティーヴ・ウィンウッドもMK1、MK2両方を使いました。そしてあまり知られていませんでしたが、一時期あのジミ・ヘンドリクスもMARSHALL SUPA FUZZを使用したと思われる写真が残されています(ただし残念ながら音源が確定できないため、確証たるソースとはいえないのですが)。そしてザ・フーのピート・タウンゼンドもMK1に引き続きMK2回路をもったMARSHALL SUPA FUZZを使用しています。

MK1.5回路に比べより飽和感が大きく、太い歪みと超ロング・サスティーン(ジミー・ペイジは60年代のインタビューの中で「その気になれば何分かは音を持続できる」とまで発言しています。もちろんこれは多少のリップサービスも含まれるでしょうが。笑)。

MK1.5回路に比べより飽和感が大きく、太い歪みと超ロング・サスティーン(ジミー・ペイジは60年代のインタビューの中で「その気になれば何分かは音を持続できる」とまで発言しています。もちろんこれは多少のリップサービスも含まれるでしょうが。笑)。増幅回路を加えたMK2の独特の音に関しては次回参考動画と共に触れる予定ですが、実はこれまで本稿にて登場した3種類のTONE BENDER(MK1/MK1.5/MK2)は、いずれもコントロール・ノブが2つしかありません。ひとつは「ATTACK」、ひとつは「LEVEL」です。一般的な理解を元に考えれば前者は「ファズの歪みを」、後者は「アウトプット・レベルを」コントロールするもとだと考えがちですが、実は面倒くさいことに(笑)一概にはそうも言えません。

TONE BENDERの場合は「ATTACKをゼロにした」という使い方は日常茶飯事です。また同様に「レベルは9時(=2か3くらいのレベル)」という使い方もよくあります。つまり、2ケのみのノブをどう使い倒すか、でそのファズ・サウンドは大きく変化しま。さらにさらに、TONE BENDERのファズの歪みはギターのボリュームに大きく反応し変化します。

TONE BENDERの場合は「ATTACKをゼロにした」という使い方は日常茶飯事です。また同様に「レベルは9時(=2か3くらいのレベル)」という使い方もよくあります。つまり、2ケのみのノブをどう使い倒すか、でそのファズ・サウンドは大きく変化しま。さらにさらに、TONE BENDERのファズの歪みはギターのボリュームに大きく反応し変化します。上記した英国の著名ギタリストすべてがそうだというワケではありませんが、殆どの往年のギタリストはそうしたポイントを理解した上で、自身のギターのボリュームツマミを頻繁に(まるで病的に、と形容したくなるほどに)曲中何度もイジリ倒します。そうやって生まれたのが、当時の素晴らしい英国産ギター・サウンド、英国産ファズ・サウンドであったということもご理解いただければ幸いです。(この項続く)

筆者紹介

TATS

(BUZZ THE FUZZ)

ミック・ロンソンに惚れてから、延々とTONE BENDERの魔界を彷徨う日々を送る、東京在住のギター馬鹿。ファズ・ブログ「BUZZ THE FUZZ」主筆。スペインMANLAY SOUNDとの共同開発で各種TONE BENDERのクローン・ペダルを企画・発売すると同時に、英JMI~BRITISH PEDAL COMPANYでのTONE BENDER復刻品の企画・発売にも協力。季刊誌「THE EFFECTOR BOOK」(シンコーミュージック刊)ではデザインを担当。

category

- INTERVIEW(4)

- BPC Playlers Series(1)

- Rangemaster(3)

- Robert Fripp(3)

- Tone Bender History(14)

- Hiwatt History(10)