TONE BENDER HISTORY (02)

2015/04/29

1965年夏。TONE BENDERの生みの親ゲイリー・ハーストは自作のファズ・ペダルを商品化することにしました。というのも、プロトタイプとして10ケほど作った木製の試作品TONE BENDERがイギリスのミュージシャン中で話題となったからです。このファズの噂を聞きつけ、ゲイリー・ハースト本人の元へ「アレが欲しいんだけど」とオーダーを発注したギタリストの中には、スティーヴ・ウィンウッド(当時スペンサー・デイヴィス・グループに在籍)やジェフ・ベック(当時ヤードバーズに在籍)もいました。

1965年夏。TONE BENDERの生みの親ゲイリー・ハーストは自作のファズ・ペダルを商品化することにしました。というのも、プロトタイプとして10ケほど作った木製の試作品TONE BENDERがイギリスのミュージシャン中で話題となったからです。このファズの噂を聞きつけ、ゲイリー・ハースト本人の元へ「アレが欲しいんだけど」とオーダーを発注したギタリストの中には、スティーヴ・ウィンウッド(当時スペンサー・デイヴィス・グループに在籍)やジェフ・ベック(当時ヤードバーズに在籍)もいました。

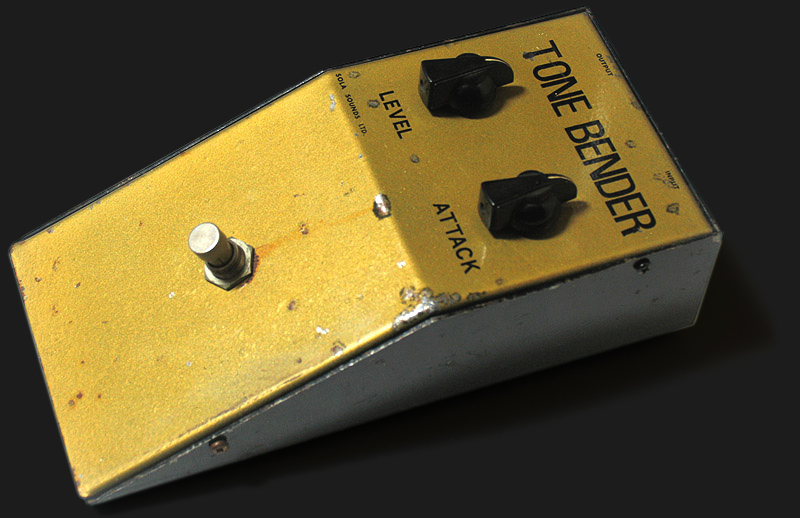

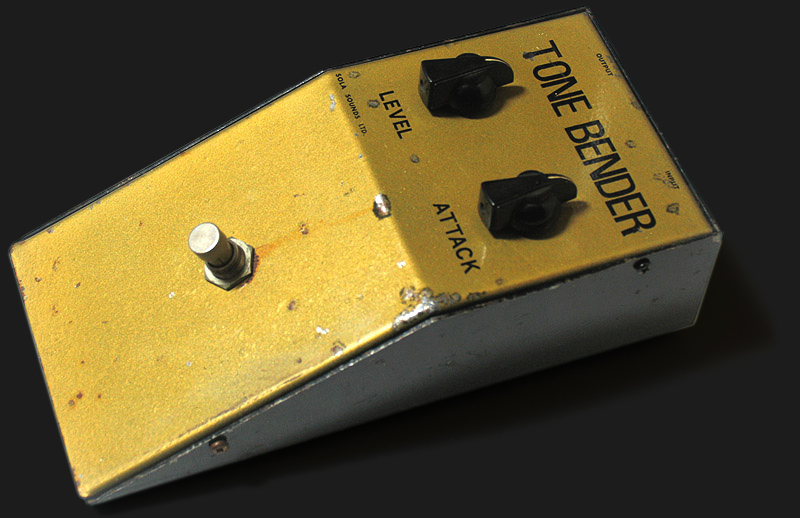

製品化に際して、ケースは金属製の筐体へ変更され、また筐体上部に付いていたトグル・スイッチも排除されました。これが1965年、イギリス産の初の商品化ファズ、TONE BENDERとなりました。現在ではこの最も初期のTONE BENDERを指して「MK1」という名を付ける事で他のTONE BENDERシリーズのファズと差別化を計っていますが、もちろん当時はそんな呼称はなく、ただ単純に「TONE BENDER」とだけ呼ばれています。

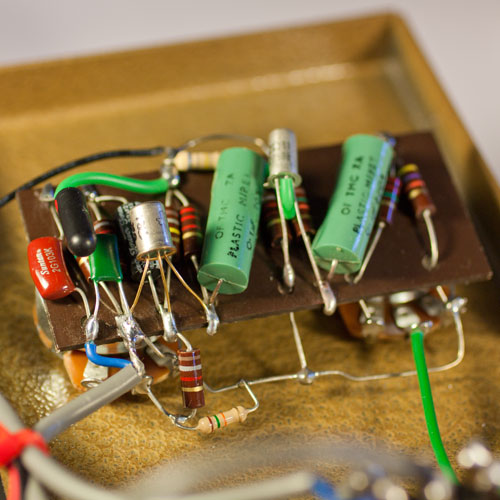

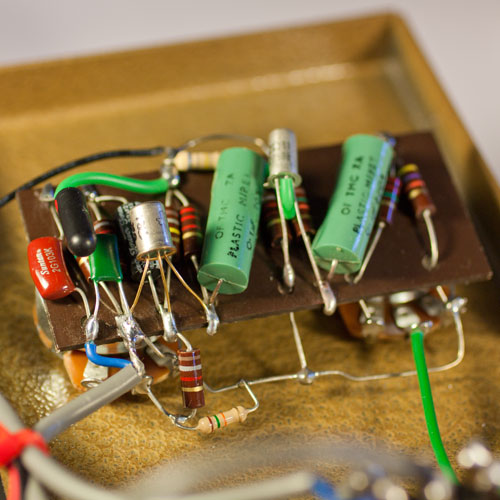

前述したように、回路それ自体はMAESTRO FUZZ TONE FA-1をリファインしたものではありますが、各所にゲイリー・ハースト独自のアイデアも盛り込まれたものでした。トランジスタは3つ使用され、OC75を初段に、後段に2G381を2ケ配置しています。共にPNPゲルマニウム・トランジスタであるために、現在エフェクター製品の主流であるエフェクター用ACアダプターは使用できません。乾電池のみで動作します(そもそも当時はもちろんACアダプターなんてありませんでしたが)。

前述したように、回路それ自体はMAESTRO FUZZ TONE FA-1をリファインしたものではありますが、各所にゲイリー・ハースト独自のアイデアも盛り込まれたものでした。トランジスタは3つ使用され、OC75を初段に、後段に2G381を2ケ配置しています。共にPNPゲルマニウム・トランジスタであるために、現在エフェクター製品の主流であるエフェクター用ACアダプターは使用できません。乾電池のみで動作します(そもそも当時はもちろんACアダプターなんてありませんでしたが)。

トランジスタに関して。OC75はヨーロッパにおける規格品であり、一方で2G381はアメリカの規格品です。何故こういった「英米折衷の」構成だったのか、個人的にとても不思議に思っていた点だったのですが、数年前にゲイリー・ハースト本人にインタビューした際この点を尋ねてみたところ、回答は以下のようなものでした。

「MAESTRO FUZZ TONEがそういう組み合わせだったから。歪みの傾向という意味ではMAESTRO FUZZ TONEのソレを踏襲したかったんだ。さっきも言ったようにTONE BENDERを作った時には回路は全部デザインし直したけど、当時は今のようにあらゆる組み合わせを試せるほどの種類のトランジスタなんて部品としては出回っていなかったからね」。

つまり、MAESTRO FUZZ TONEの歪みを再現するためにアメリカ(テキサス・インストゥルメンツ製)の2G381を使用したが、より実用的に改良するために初段トランジスタをOC75に付け替えた、ということだとこの発言から受け取ることができます。

つまり、MAESTRO FUZZ TONEの歪みを再現するためにアメリカ(テキサス・インストゥルメンツ製)の2G381を使用したが、より実用的に改良するために初段トランジスタをOC75に付け替えた、ということだとこの発言から受け取ることができます。

キャパシター(日本語でいうコンデンサー)にはハンツ(HUNTS)というメーカーのものが採用されています。現在の目で見ればとにかく巨大なこのハンツ製パーツは、イギリスのラジオ製品等でもよく使われたもので、今もビンテージ・ラジオのマニア等にはとても人気が高い部品なのですが、実はTONE BENDERに採用された数値を持つキャパシターはそれほど大量に製造されてはおらず、現在では極めてレアな部品として知られます。もし幸運にもファズ回路に使用できるハンツ製キャパシタを見つける事ができても、大半のものは現在では酷くリーク(漏れ=数値通りの動作をしてくれない劣化状態のこと)してしまい、使い物にならないことが殆どだ、と言われています。それ故、現在数多く出回るTONE BENDERの復刻品やクローン・ペダルでは、このハンツ製キャパシターを使用しているものはほぼ存在しません。

キャパシター(日本語でいうコンデンサー)にはハンツ(HUNTS)というメーカーのものが採用されています。現在の目で見ればとにかく巨大なこのハンツ製パーツは、イギリスのラジオ製品等でもよく使われたもので、今もビンテージ・ラジオのマニア等にはとても人気が高い部品なのですが、実はTONE BENDERに採用された数値を持つキャパシターはそれほど大量に製造されてはおらず、現在では極めてレアな部品として知られます。もし幸運にもファズ回路に使用できるハンツ製キャパシタを見つける事ができても、大半のものは現在では酷くリーク(漏れ=数値通りの動作をしてくれない劣化状態のこと)してしまい、使い物にならないことが殆どだ、と言われています。それ故、現在数多く出回るTONE BENDERの復刻品やクローン・ペダルでは、このハンツ製キャパシターを使用しているものはほぼ存在しません。

ここで余談となりますが、実は1965年当時、イギリスで使用される9Vの乾電池といえば、PP4と呼ばれる円柱型の乾電池が主流でした。単2の乾電池よりやや小さく、重量は圧倒的に軽いPP4電池ですが、当然のように現在では完全に絶滅した規格です。その後、端子が天井面に2ケ並んだ、現在でもよく目にする事のできる角形の9V乾電池=PP3と呼ばれるものへと世界的に規格が統一化。60年代に製造された多くのTONE BENDERのオリジナル製品はPP4電池の端子を持っていたのですが、21世紀の現在それらの殆どはPP3用端子へと後に改造されたもの、となります。(写真19)

ここで余談となりますが、実は1965年当時、イギリスで使用される9Vの乾電池といえば、PP4と呼ばれる円柱型の乾電池が主流でした。単2の乾電池よりやや小さく、重量は圧倒的に軽いPP4電池ですが、当然のように現在では完全に絶滅した規格です。その後、端子が天井面に2ケ並んだ、現在でもよく目にする事のできる角形の9V乾電池=PP3と呼ばれるものへと世界的に規格が統一化。60年代に製造された多くのTONE BENDERのオリジナル製品はPP4電池の端子を持っていたのですが、21世紀の現在それらの殆どはPP3用端子へと後に改造されたもの、となります。(写真19)

また、昨今のエフェクターではあまり見る機会の少ないものとして、インプット/アウトプット・ジャックに英国クリフ(CLIFF)製のナイロン・ジャックを採用したことがが挙げられます。この黒いナイロン樹脂で囲われたジャック・パーツは、マーシャル社のアンプ等でも採用されているパーツですが、実はその黒いナイロン樹脂の部分が「プラグを抜き差しする度に接点を清掃する」という役目も持っていて、オーディオ製品にとしては信頼度の高いパーツ。しかし英国の電子製品以外ではなかなか目にする機会がないパーツでもあります。

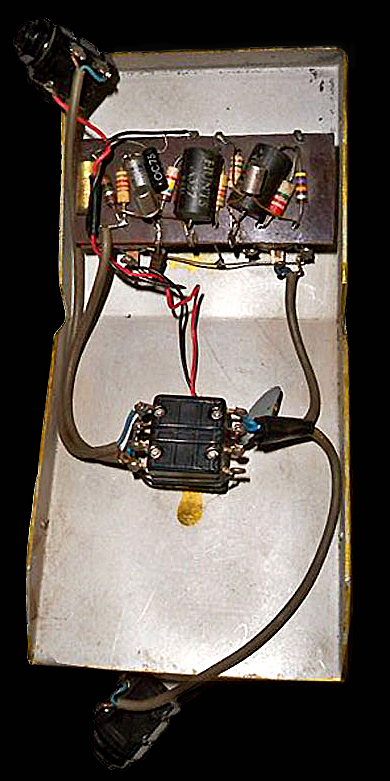

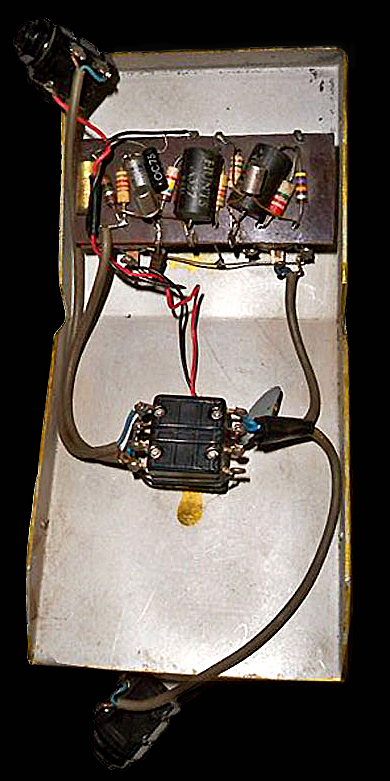

この初代TONE BENDERの回路は、当然ながらすべてが手作業で制作されていました。基板はパクソリン板と呼ばれる茶色の絶縁素材を用いていますが、配線はすべて直接パーツ同士がハンダ付けされ、ほぼ空中配線に近い構成となっています。また、現在の視点で言えばギター・エフェクター製品の回路が「トゥルー・バイパス」であることは至極当然のように語られますが、実は1965年に発売されたこのTONE BENDER MK1はトゥルー・バイパスを採用した初のエフェクターでもありました。

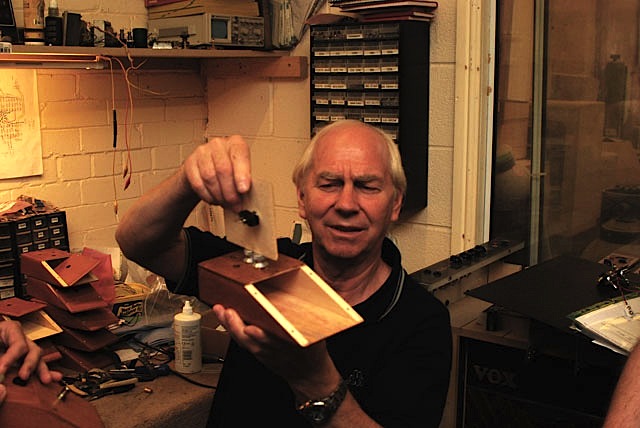

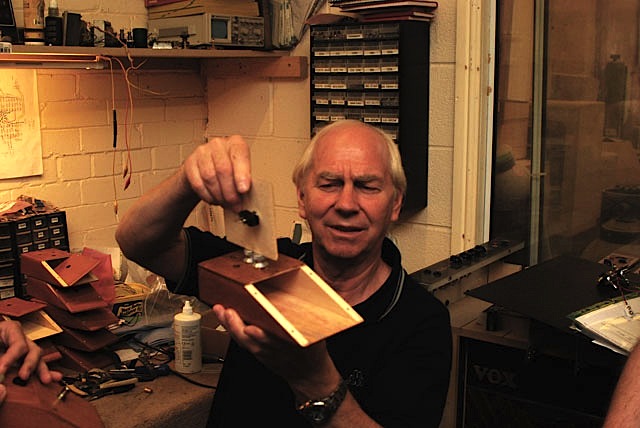

現在BRITISH PEDAL COMPANYから発売されているMK1 TONE BENDERは、この1965年に発売された初代TONE BENDERの完全復刻品となります。50年前のオリジナル同様、BRITISH PEDAL COMPANYのMK1 TONE BENDERの制作にはゲイリー・ハースト本人が監修として携わり、実際に使用部品や回路、デザイン等にいたるまで関わっており、今から50年前とほぼ同じ行程/構成で作られています。(この項続く)

現在BRITISH PEDAL COMPANYから発売されているMK1 TONE BENDERは、この1965年に発売された初代TONE BENDERの完全復刻品となります。50年前のオリジナル同様、BRITISH PEDAL COMPANYのMK1 TONE BENDERの制作にはゲイリー・ハースト本人が監修として携わり、実際に使用部品や回路、デザイン等にいたるまで関わっており、今から50年前とほぼ同じ行程/構成で作られています。(この項続く)

■ TONE BENDER (MK1)

1965年夏。TONE BENDERの生みの親ゲイリー・ハーストは自作のファズ・ペダルを商品化することにしました。というのも、プロトタイプとして10ケほど作った木製の試作品TONE BENDERがイギリスのミュージシャン中で話題となったからです。このファズの噂を聞きつけ、ゲイリー・ハースト本人の元へ「アレが欲しいんだけど」とオーダーを発注したギタリストの中には、スティーヴ・ウィンウッド(当時スペンサー・デイヴィス・グループに在籍)やジェフ・ベック(当時ヤードバーズに在籍)もいました。

1965年夏。TONE BENDERの生みの親ゲイリー・ハーストは自作のファズ・ペダルを商品化することにしました。というのも、プロトタイプとして10ケほど作った木製の試作品TONE BENDERがイギリスのミュージシャン中で話題となったからです。このファズの噂を聞きつけ、ゲイリー・ハースト本人の元へ「アレが欲しいんだけど」とオーダーを発注したギタリストの中には、スティーヴ・ウィンウッド(当時スペンサー・デイヴィス・グループに在籍)やジェフ・ベック(当時ヤードバーズに在籍)もいました。製品化に際して、ケースは金属製の筐体へ変更され、また筐体上部に付いていたトグル・スイッチも排除されました。これが1965年、イギリス産の初の商品化ファズ、TONE BENDERとなりました。現在ではこの最も初期のTONE BENDERを指して「MK1」という名を付ける事で他のTONE BENDERシリーズのファズと差別化を計っていますが、もちろん当時はそんな呼称はなく、ただ単純に「TONE BENDER」とだけ呼ばれています。

前述したように、回路それ自体はMAESTRO FUZZ TONE FA-1をリファインしたものではありますが、各所にゲイリー・ハースト独自のアイデアも盛り込まれたものでした。トランジスタは3つ使用され、OC75を初段に、後段に2G381を2ケ配置しています。共にPNPゲルマニウム・トランジスタであるために、現在エフェクター製品の主流であるエフェクター用ACアダプターは使用できません。乾電池のみで動作します(そもそも当時はもちろんACアダプターなんてありませんでしたが)。

前述したように、回路それ自体はMAESTRO FUZZ TONE FA-1をリファインしたものではありますが、各所にゲイリー・ハースト独自のアイデアも盛り込まれたものでした。トランジスタは3つ使用され、OC75を初段に、後段に2G381を2ケ配置しています。共にPNPゲルマニウム・トランジスタであるために、現在エフェクター製品の主流であるエフェクター用ACアダプターは使用できません。乾電池のみで動作します(そもそも当時はもちろんACアダプターなんてありませんでしたが)。トランジスタに関して。OC75はヨーロッパにおける規格品であり、一方で2G381はアメリカの規格品です。何故こういった「英米折衷の」構成だったのか、個人的にとても不思議に思っていた点だったのですが、数年前にゲイリー・ハースト本人にインタビューした際この点を尋ねてみたところ、回答は以下のようなものでした。

「MAESTRO FUZZ TONEがそういう組み合わせだったから。歪みの傾向という意味ではMAESTRO FUZZ TONEのソレを踏襲したかったんだ。さっきも言ったようにTONE BENDERを作った時には回路は全部デザインし直したけど、当時は今のようにあらゆる組み合わせを試せるほどの種類のトランジスタなんて部品としては出回っていなかったからね」。

つまり、MAESTRO FUZZ TONEの歪みを再現するためにアメリカ(テキサス・インストゥルメンツ製)の2G381を使用したが、より実用的に改良するために初段トランジスタをOC75に付け替えた、ということだとこの発言から受け取ることができます。

つまり、MAESTRO FUZZ TONEの歪みを再現するためにアメリカ(テキサス・インストゥルメンツ製)の2G381を使用したが、より実用的に改良するために初段トランジスタをOC75に付け替えた、ということだとこの発言から受け取ることができます。 キャパシター(日本語でいうコンデンサー)にはハンツ(HUNTS)というメーカーのものが採用されています。現在の目で見ればとにかく巨大なこのハンツ製パーツは、イギリスのラジオ製品等でもよく使われたもので、今もビンテージ・ラジオのマニア等にはとても人気が高い部品なのですが、実はTONE BENDERに採用された数値を持つキャパシターはそれほど大量に製造されてはおらず、現在では極めてレアな部品として知られます。もし幸運にもファズ回路に使用できるハンツ製キャパシタを見つける事ができても、大半のものは現在では酷くリーク(漏れ=数値通りの動作をしてくれない劣化状態のこと)してしまい、使い物にならないことが殆どだ、と言われています。それ故、現在数多く出回るTONE BENDERの復刻品やクローン・ペダルでは、このハンツ製キャパシターを使用しているものはほぼ存在しません。

キャパシター(日本語でいうコンデンサー)にはハンツ(HUNTS)というメーカーのものが採用されています。現在の目で見ればとにかく巨大なこのハンツ製パーツは、イギリスのラジオ製品等でもよく使われたもので、今もビンテージ・ラジオのマニア等にはとても人気が高い部品なのですが、実はTONE BENDERに採用された数値を持つキャパシターはそれほど大量に製造されてはおらず、現在では極めてレアな部品として知られます。もし幸運にもファズ回路に使用できるハンツ製キャパシタを見つける事ができても、大半のものは現在では酷くリーク(漏れ=数値通りの動作をしてくれない劣化状態のこと)してしまい、使い物にならないことが殆どだ、と言われています。それ故、現在数多く出回るTONE BENDERの復刻品やクローン・ペダルでは、このハンツ製キャパシターを使用しているものはほぼ存在しません。 ここで余談となりますが、実は1965年当時、イギリスで使用される9Vの乾電池といえば、PP4と呼ばれる円柱型の乾電池が主流でした。単2の乾電池よりやや小さく、重量は圧倒的に軽いPP4電池ですが、当然のように現在では完全に絶滅した規格です。その後、端子が天井面に2ケ並んだ、現在でもよく目にする事のできる角形の9V乾電池=PP3と呼ばれるものへと世界的に規格が統一化。60年代に製造された多くのTONE BENDERのオリジナル製品はPP4電池の端子を持っていたのですが、21世紀の現在それらの殆どはPP3用端子へと後に改造されたもの、となります。(写真19)

ここで余談となりますが、実は1965年当時、イギリスで使用される9Vの乾電池といえば、PP4と呼ばれる円柱型の乾電池が主流でした。単2の乾電池よりやや小さく、重量は圧倒的に軽いPP4電池ですが、当然のように現在では完全に絶滅した規格です。その後、端子が天井面に2ケ並んだ、現在でもよく目にする事のできる角形の9V乾電池=PP3と呼ばれるものへと世界的に規格が統一化。60年代に製造された多くのTONE BENDERのオリジナル製品はPP4電池の端子を持っていたのですが、21世紀の現在それらの殆どはPP3用端子へと後に改造されたもの、となります。(写真19)また、昨今のエフェクターではあまり見る機会の少ないものとして、インプット/アウトプット・ジャックに英国クリフ(CLIFF)製のナイロン・ジャックを採用したことがが挙げられます。この黒いナイロン樹脂で囲われたジャック・パーツは、マーシャル社のアンプ等でも採用されているパーツですが、実はその黒いナイロン樹脂の部分が「プラグを抜き差しする度に接点を清掃する」という役目も持っていて、オーディオ製品にとしては信頼度の高いパーツ。しかし英国の電子製品以外ではなかなか目にする機会がないパーツでもあります。

この初代TONE BENDERの回路は、当然ながらすべてが手作業で制作されていました。基板はパクソリン板と呼ばれる茶色の絶縁素材を用いていますが、配線はすべて直接パーツ同士がハンダ付けされ、ほぼ空中配線に近い構成となっています。また、現在の視点で言えばギター・エフェクター製品の回路が「トゥルー・バイパス」であることは至極当然のように語られますが、実は1965年に発売されたこのTONE BENDER MK1はトゥルー・バイパスを採用した初のエフェクターでもありました。

現在BRITISH PEDAL COMPANYから発売されているMK1 TONE BENDERは、この1965年に発売された初代TONE BENDERの完全復刻品となります。50年前のオリジナル同様、BRITISH PEDAL COMPANYのMK1 TONE BENDERの制作にはゲイリー・ハースト本人が監修として携わり、実際に使用部品や回路、デザイン等にいたるまで関わっており、今から50年前とほぼ同じ行程/構成で作られています。(この項続く)

現在BRITISH PEDAL COMPANYから発売されているMK1 TONE BENDERは、この1965年に発売された初代TONE BENDERの完全復刻品となります。50年前のオリジナル同様、BRITISH PEDAL COMPANYのMK1 TONE BENDERの制作にはゲイリー・ハースト本人が監修として携わり、実際に使用部品や回路、デザイン等にいたるまで関わっており、今から50年前とほぼ同じ行程/構成で作られています。(この項続く)筆者紹介

TATS

(BUZZ THE FUZZ)

ミック・ロンソンに惚れてから、延々とTONE BENDERの魔界を彷徨う日々を送る、東京在住のギター馬鹿。ファズ・ブログ「BUZZ THE FUZZ」主筆。スペインMANLAY SOUNDとの共同開発で各種TONE BENDERのクローン・ペダルを企画・発売すると同時に、英JMI~BRITISH PEDAL COMPANYでのTONE BENDER復刻品の企画・発売にも協力。季刊誌「THE EFFECTOR BOOK」(シンコーミュージック刊)ではデザインを担当。

category

- INTERVIEW(4)

- BPC Playlers Series(1)

- Rangemaster(3)

- Robert Fripp(3)

- Tone Bender History(14)

- Hiwatt History(10)